動物取扱業

事務所の名称

東浦和動物医療センター

ドルフィンアニマルホスピタル

事業所の所在

さいたま市緑区東浦和7-5-2

登録に係る動物取扱業の種別

保管

動物取扱責任者の名前

荒島紘一郎

登録番号

900

登録年月日

2021年2月16日

登録更新年月日

有効期限の末尾

2026年2月15日

動物の医学 3ページ目

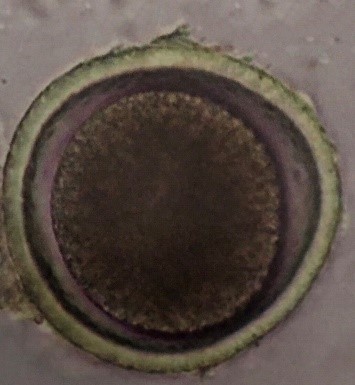

猫の回虫症

回虫症とは、線虫に属する寄生虫の一種である回虫によって引き起こされる病気です。

回虫はヒトやイヌ、ネコなど多くの哺乳類の小腸に寄生する動物です。

猫に寄生する回虫はネコ回虫がほとんどで稀にイヌ小回虫も寄生します。

体内に侵入した回虫の卵は、小腸内で孵化して壁を突き破り、血管内を移動しながら肺に到達します。

そこで幼虫が成長した後、気管支や食道に移動し、再び飲み込まれることで腸管内に戻りそこで成虫になります

成虫になった回虫は宿主から栄養を盗み1日にたくさんの卵を産みます。

卵は便に紛れ体外に出ると再び宿主に取り込まれるのを待ちます。

体外に出たばかりの卵は感染力がありませんが2週間ほどで発育し感染できる成熟卵になります。

成熟卵は砂や土の中で長い間生き続けることができます。

この卵を猫が食べたり成熟卵を食べたネズミや鳥を食べたりすることでも感染します。

その他母猫が回虫に寄生されていた場合母乳から子猫への感染が起こります。

症状 食欲不振 下痢、嘔吐(回虫も吐き出すこともあります)

腹痛 お腹のふくらみ 咳 体重減少 貧血 毛艶の悪化 子猫の発育不良

治療 治療としては駆虫薬を使用し体内の寄生虫を駆除します。

人獣共通感染症 猫回虫は人にも感染します。

免疫が弱い人が感染してしまうと虫卵が腸で孵化し発熱、咳、喘息やまれに視力障害など重症化する場合もあります。

感染は何らかの形で虫卵を口にしてしまった場合に起こります。

土を触った後の手洗いが不十分だったり、感染している猫に顔をなめられたりすることでも感染の可能性があります。

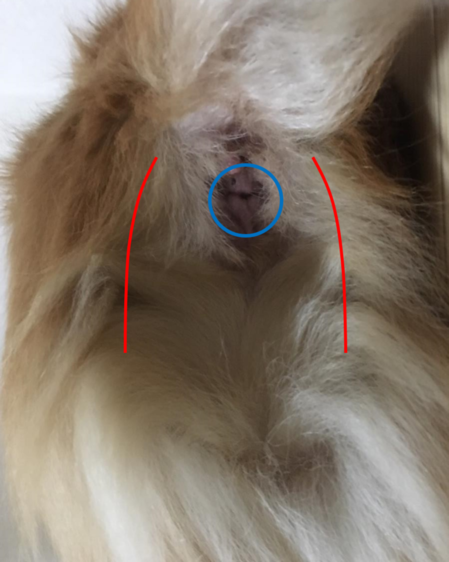

会陰ヘルニア

会陰ヘルニアとは会陰部の筋肉が分離し、腸や膀胱などのお腹の中の臓器が出てきてしまうことでお尻周りが腫れてきてしまう疾患です。

筋肉の隙間から出てきた臓器を包んでいる膜はヘルニア嚢といいます。

会陰ヘルニアはワンちゃんで多く、特に去勢していない男の子でよく見られます。

症状としては、主に排便困難や排尿困難、しぶりなどがみられることがあります。

ヘルニア嚢内に脂肪組織だけが出てきている場合、お尻周りの腫れだけで特に症状が出ないこともありますが、

腸や膀胱が出てきている場合、そこでねじれてしまったりするとその部位で腸が壊死してしまったり、尿が出ずに尿毒症のような症状が出てしまう可能性もあります。

治療としては、便秘を解消するために便軟化剤を用いたり、膀胱に針を刺したりカテーテルを用いることで尿を出してあげるなど、

症状に対する対症療法を行うことも可能ですが 長期的に管理することは難しく、根本的な治療を行うには手術で整復する必要があります。

本院では基本的に手術を行う際には病変側だけではなく、反対側もヘルニアの要因がないか切開して確認しています。

そのため、術後は下の写真の赤線のように青マルで囲まれた肛門の両側に傷口が見られます。

また会陰ヘルニアの手術を行う際には、未去勢の男の子の場合は再発率を下げるためにも去勢手術を同時に行うことが推奨されています。

最近お尻周りが腫れてきたな、など何か気になることがあれば会陰ヘルニアの可能性もあるので早めに受診することをおすすめします。

猫の扁平上皮腺癌

最近口の周りがよだれで汚れている、

食べ方がいつもと違って飲み込みにくそう、

口臭がひどくなった、

血の混じったねばねばのよだれが出ている、

などの症状はありませんか?

これらは、口腔内に扁平上皮癌ができたときに見られる症状の例です。

扁平上皮癌は、体の表面や皮膚の最上部を占めている扁平上皮細胞が癌化したものです。

鼻筋(鼻腔内)、耳、瞼、唇、歯肉や舌(口腔内)、肺などに発生します。

白い毛の部分や毛の薄い部分にできやすく、免疫力の低下した高齢の猫に多いといわれています。

原因の詳細は不明ですが、過剰な紫外線を浴びること、大気汚染の影響、免疫力の低下、飼い主の喫煙などが考えられます。

癌ができる部位によって症状は様々です。

ただの引っかき傷やかさぶただと思っていたものがどんどん広がってくるということもあります。

鼻腔内にできた場合は鼻水やくしゃみ、鼻血などの症状が見られます。

癌だとわかりにくい初期症状がほとんどです。

癌が進行してくると、出血したり膿んだり、癌ができている部分が脱落してしまったりすることもあります。

癌が小さく、体力がある場合は手術によって患部と周囲の組織を切除する外科的治療を行います。

癌が進行していて外科的に切除ができない場合や手術に耐えられる体力がない場合には抗がん剤や放射線による内科的治療、QOL向上のための対症療法を選択することもあります。

癌が顔にできた場合は、胃にチューブを入れて給餌を行うことも必要になってきます。

予防方法としては、紫外線の影響が多いとされているので、室内飼いを基本とすることと、猫がいるところでの喫煙を控えるといったことがあげられます。

日頃からマッサージやブラッシング、歯ブラシを行うことで、毛や皮膚、口の中の状態をチェックすることがとても大切です。

病院が苦手な猫ちゃんも多いと思いますが、定期的な健康診断を受けることも病気の早期発見につながります。

小さな変化や違和感があれば、お気軽に病院にご相談ください。

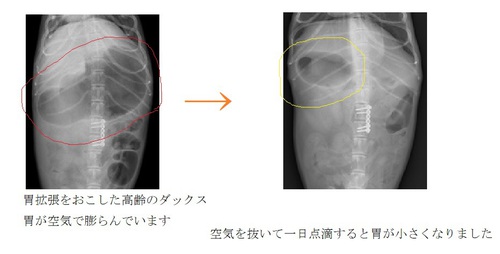

おなかがパンパン?!犬の胃拡張・胃捻転症候群

胃拡張とは、ガス・液体・食べたものによって胃がパンパンに膨らむことです。

拡張した胃がねじれた状態を胃捻転と言います。

胃拡張・胃捻転になるとご飯の後に元気がなくなり、お腹が張って苦しそうになります。

涎を垂らしたり、嘔吐したりすることもあります。

重度では血管が圧迫され、臓器の血流が障害されるため、ショック状態となり、数時間で死亡する可能性もあり、緊急を要します。

原因は様々ありますが、胸の深い超大型犬(グレートデンやシェパード・ド―ベルマンなど)や高齢のダックスフンドに多いと言われています。

超大型犬の場合は、お腹の中も広いため、ご飯を食べた後すぐに激しい運動をしたり、一度に大量に食べたりすると胃拡張から胃捻転を引き起こすケースが目立ちます。

一方、高齢のダックスフンドなどは、胃捻転まで進行することは少ないですが、体格のためか消化管の動きが低下したりしていると胃拡張をおこすことがあります。

どちらも、食後1~4時間でお腹が張ってきて、ぐったりして呼吸が荒くなります。

胃拡張の場合は、胃に直接針を刺してガスを抜き、同時に点滴療法を行います。

胃捻転になってしまった場合は、緊急手術が必要となります。

まず胃のガスを抜いた後、開腹して胃の捻じれを直し、再発を防ぐために固定します。

関節炎

【関節炎】

最近歩くペースが遅くなった、段差を登りたがらなくなった、起き上がるのが辛そうに見える…日常生活でのこの変化、関節炎が原因かもしれません。

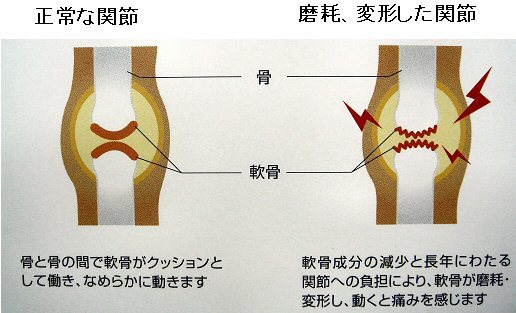

関節炎とは、骨と骨の間でクッションの役割を果たす軟骨の表面がすり減り、炎症を起こす病気です。関節炎になると関節がスムーズに動かなくなり、痛みも伴います。

主な原因は肥満、運動不足、高齢化と言われていて、大型犬は小型犬に比べてさらにそのリスクが高まります。

前庭疾患って?

突然真っすぐ歩けなくなった、立てない、首を傾けている・・・

高齢のわんちゃんにこのような症状が見られたら「前庭疾患」という病気かもしれません。

この病気は、耳の内耳神経の一部である前庭神経に何らかの疾患が生じ、平衡感覚を保っている三半規管に異常をきたす病気です。

犬種や性別に関係なく、多くの高齢犬に発症します。

原因疾患としては、脳腫瘍や脳炎、脳梗塞があります。

また、内耳炎や耳の中の腫瘍、甲状腺機能低下などが原因で三半規管に障害がでたことが考えられますが、原因不明の特発性の場合も多くあります。

症状は、真っすぐ歩けない、立ち上げれない、目が左右に揺れている(眼振)、食欲低下、嘔吐、首が曲がっている(斜頸)などです。

簡単にいうと車酔いのようにずっと目が回っていて気持ちが悪い状態です。

治療としては、原因となる疾患があればそれに対しての治療を行います。

ただほとんどが原因不明なことが多いので一般的に治療法はありません。

しかし特発性の前庭疾患は時間と共に穏やかに改善していくケースがほとんどです。

眼振は数日、よろめきなどの運動失調は3~6週間続き、その後徐々に回復に向かいます。

一般的に治癒する病気ですが、回復後も後遺症として生涯にわたってわずかな斜頸が続くことがあります。

症状が徐々に重くなっていくようなら脳に異常がある可能性があるので要注意です。

この病気を発症してしまったら、飼い主さんの自宅での看護が必要不可欠です。

平衡感覚やバランスが取れなくなってしまう病気のため、倒れた時に外傷を負わないように角のある家具を柔らかいものでカバーしたり、テーブルなどはできるだけ置かずに広い場所を設けるなどの工夫が必要です。

これって膀胱炎?

車を運転していて渋滞につかまり、トイレに行きたいが次のSAまであと1時間。

こんな時、こんなに我慢したら膀胱炎になってしまう!とゆう経験は誰しもあると思います。

僕自身は膀胱炎になったことないのですが、どうやらとても痛いようですね。

動物はしょっちゅう膀胱炎になります。

何回もトイレにいって排尿姿勢をとったり、血尿が出たり、最近は飼い主さんもすごく勉強されてて、「先生〜うちの子膀胱炎だから薬だしてちょうだい」と言われたりすることもあります。

しかし、この膀胱炎っぽい症状は実は他の病気かもしれません。

まぎらわしいのはおしっこがうまく出せない排尿障害とゆう状態。

尿道は一本道のため、何かしらで詰まったりすると出したくても出せなくなります。

こうなると尿道閉塞になり、そのままだと1日で腎不全、場合によっては死んでしまうこともある恐ろしい病気(状態?)なのです。

また、なんで膀胱炎になっているかもとても大切です。

ストレスですねーって全部言えたら楽なのですが、膀胱炎症状の原因は様々です。

多いのは細菌感染ですが・・。

ほかには尿路結石や、腫瘍ができてるなんてこともあります。

膀胱炎恐るべし・・でも大丈夫。

超音波検査&尿検査でほとんどの原因はわかります。

腎臓や尿管の状態もあわせて評価することで健康チェックは万全です。

たかが膀胱炎、されど膀胱炎、普段のおしっこの仕方や回数にちょっと気をつけてみて、早めに異常に気づいてあげましょう。

病院におしっこ持参でこれると上級者です。

犬猫の食物アレルギー

うちの子なんだか体をいつも痒がる・・・そんな症状はありませんか?

皮膚が痒い、という症状からは、細菌感染、寄生虫感染、アレルギー等様々な病気が考えられますが、今回はその中の食物アレルギーについてお話ししたいと思います。

人と同じように、犬猫にもアレルギーを持っている子は多くいます。

特定のものを食べた直後に体が痒くなる、といった症状であれば分かりやすいですが、いつも少し体が痒そう、何度も外耳炎を繰り返している、便がやや緩め、といった症状にもアレルギーが関与していることがあります。

昔から同じフードしかあげていなくても、蓄積されてアレルギーが発症するケースも少なくありません。

食物アレルギーを疑う場合、病院ではアレルギー検査等を行うこともできますが、試しにフードを変更してみるだけで症状が落ち着くケースも多いです。

ちなみに犬で一番多いのは牛肉アレルギーです。

市販のフードやおやつでかなり多く使われているタンパク質なので、今あげているフードに入っていることも多いのではないでしょうか。

犬猫にとって痒みは大きなストレスです。

体質だから、と諦めずに、少しでも気になる症状がある方はぜひお気軽に当院のスタッフにご相談ください。

ちなみに病院では皮膚疾患の子用のフードだけでなく、数多くのフードを用意しております。フードの相談だけでも大歓迎です。

一緒にベストなごはんを探してみましょう。

犬の白内障

犬の白内障

愛犬と触れ合っている時、眼が光の加減で濁って見えたりしませんか?

眼の水晶体の一部ないし全部が白く濁ってしまう病気のことを“白内障”といいます。

症状としては、水晶体が白濁するために視力が低下し、ふらふらと歩いたり、しょっちゅう物にぶつかったりします。

白内障が重度に進行すると、水晶体が破壊されてひどい炎症を起こしてしまうこともあります。

原因で一番考えられることは、老齢によるものです。

他には先天性・外傷・糖尿病・中毒などが挙げられます。

治療としては内科治療が主ですが、病気の進行を遅らせることを目的としており、白内障の症状が著しく改善されることは少ないようです。

外科治療もありますが、今のところまだ一般的な治療法とはなっていません。

症状が進行し完全に視力を失ったとしても、慣れれば家庭内での行動は以前とあまり変わらず行えるようです。

しかし以前よりも不自由になるでしょうから家庭内のサポートが不可欠になるでしょう。

白内障の進行を遅らせる点眼もございます。

早期発見のために、定期的に身体検査を受けることをお勧め致します 。

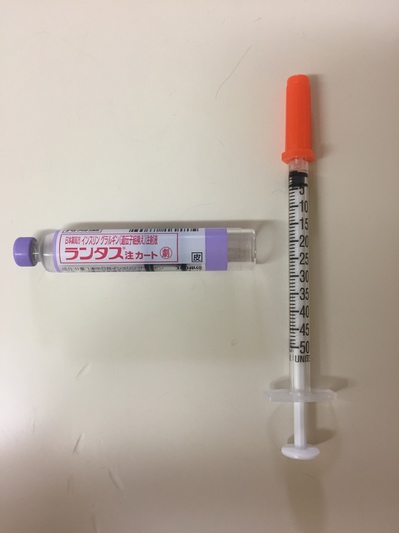

糖尿病について

〜糖尿病〜

☑ 最近こんな症状はありませんか?

□ 水をたくさん飲む

□ 尿をする回数が多い

□ たくさん食べているのに痩せてきた

□ 眼球が白くにごる(白内障:犬の場合)

これらの症状が当てはまると……糖尿病かも!?

糖尿病とは、すい臓のインスリン分泌が不足したり、インスリンがうまく細胞に作用しなくなったりすることで、血糖が細胞で利用されず、血糖値の高い状態が続く病気です。

血糖値が高くなると、尿中にブドウ糖が出てしまうため、糖尿病と呼ばれます。

糖尿病の主な治療方法は

犬:「すい臓のインシュリンの不足」がおもな原因です。

インスリンを作れないので、インスリンの投与が不可欠です。

血糖値をコントロールするために食事療法も重要です。

猫:「インシュリンの働きが不十分」がおもな原因です。

体重を減らしてあげるだけで改善する場合もあり、インスリンの投与が必要でないケースもあります。

適正体重の維持と血糖値コントロールのため、食事療法が重要です。

わんちゃんの場合、メス犬の方が糖尿病にかかりやすく、特に避妊手術をしていないメス犬が発症しやすいです。

ねこちゃんの場合、オス猫の方が糖尿病にかかりやすく、特に肥満のオス猫が発症しやすいです。

わんちゃんは避妊手術、ねこちゃんは体重管理をすることで糖尿病になるリスクを下げることができます。

症状が当てはまる場合は、早めに受診をしましょう。